Seit wie vielen Tagen ist er jetzt – der Krieg? Was sehe ich, was meine ich dazu zu denken und was fällt mir ein? Teil 2 meines Journals, das fortgesetzt wird und das privat ist und eben nicht, weil der Krieg nie eine Privatsache ist.

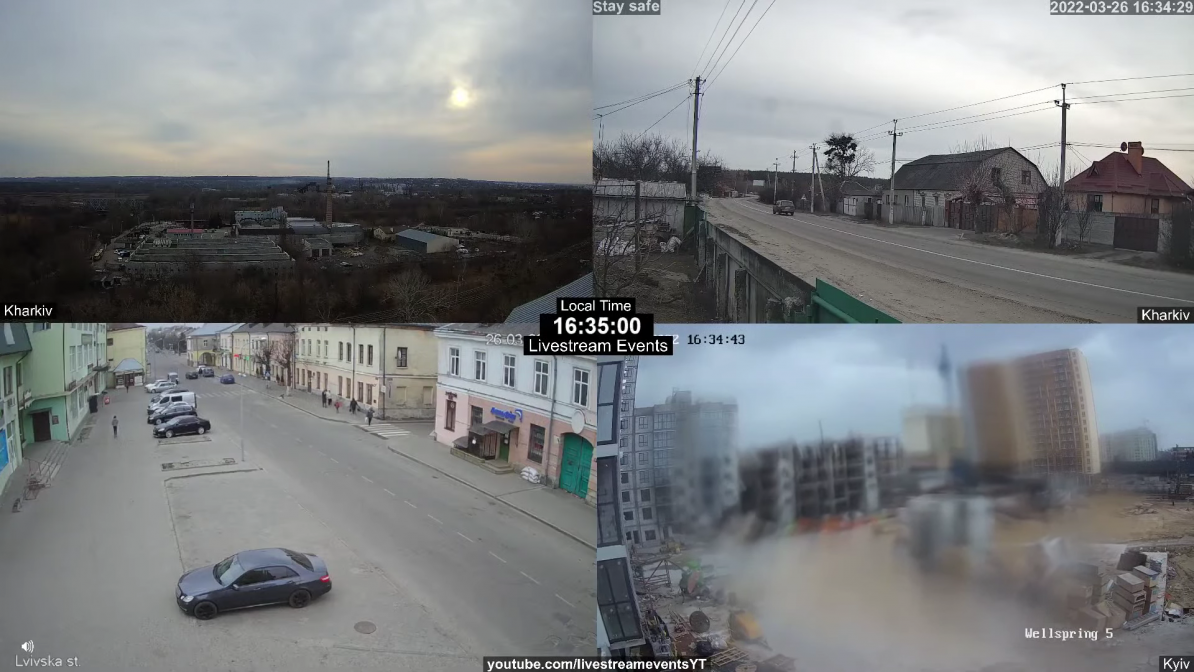

Und wieder ist ein Tag geschafft, ich lese noch ein paar Seiten, der Wecker ist gestellt, ich nehme ein letztes Mal für heute mein Handy, scrolle mich durch die Nachrichten, auf die ich doch eben schon geschaut habe, ich klicke den Link für die Webcam an, die bewegungslos auf das nächtliche Kiew schaut und das so ruhig daliegt, und ich hoffe so sehr, dass es so bleibt, wenn ich schlafe und wenn ich wieder wach bin.

Am nächsten Morgen wird Konstantin Wecker im Radio interviewt, er gehört zu den 600 Erst-Unterzeichnern eines Appells, der sich gegen die Aufrüstung der Bundeswehr wendet, dabei geht es nach meiner Einschätzung eher um die Ausrüstung dieser, wenn man weiß, dass etwa die Hälfte der U-Boote der Bundesmarine besser nicht abtauchen sollte. Wecker ist gerade auf Tournee, er beginnt jeden Auftritt mit einem Friedenslied, danach trägt er sein Friedensmanifest vor. Meine Frau mahlt Kaffee, die Maschine ist sehr laut, ich verpasse den Anfang, die erste Frage, die erste Antwort. Aber schnell wird klar, dass sich der Moderator und Wecker alles andere als einig sind: Wecker beharrt auf die Kraft und Bedeutung der Friedensbewegung, er will dem Pazifismus keinesfalls abschwören, der Moderator fragt nach, was die Menschen in der Kellern der zerbombten Stadt Mariupol davon haben. Wecker wird laut und grob, herrscht den Moderator an, dass ihm diese Leute schon immer gefallen haben, die andere in den Krieg schicken, aber selbst warm und trocken etwa in einem Rundfunkstudio hocken. Der Moderator kontert: Ob sich Wecker in Moskau mit einem Plakat gegen den Krieg auf die Straße stellen würde, will er wissen. „Hatte der Wecker Corona, der klingt so anders?“, fragt meine Frau dazwischen. Das Interview geht bereits seinem Ende entgegen, und der Moderator will abschließend hören, was Wecker denn nun tut, also konkret, und Wecker antwortet er: „Ich mache etwas, das derzeit nur wenige machen, ich gebe dem Frieden eine Stimme.“

Ich bin mit dem Russen aufgewachsen. Wartet mal ab, wenn der Russe kommt; eines Tages macht sich der Russe wieder auf den Weg, das waren Sätze, die ich als Kind immer wieder hörte, wenn die Erwachsenen Sonntagsnachmittags zusammen hockten und von Kaffee langsam auf Bier, Weinbrand und Likör wechselten. Von der Nachbarin, die der Russe erschossen habe, kurz vor Kriegsende, sprachen sie, die Nachbarin habe etwas verstecken wollen, habe es nicht rausrücken wollen, habe sich gewehrt, habe um sich geschlagen, da habe der Russe eben geschossen, einfach so.

Und ich saß da und hörte zu und hoffte, dass sie mich nicht bemerkten, dass sie mich übersahen, dass sie weiterredeten, sich etwas erzählten, irgendetwas bedrohliches, dass sich intensiv anfühlte. Wie die Geschichte von dem russischen Soldaten, der auf dem Dresdner Altmarkt steht, einen Sack geschultert, gefüllt mit Weckern, die er den Deutschen abgenommen hat, von Wohnung zu Wohnung ist er gezogen und schleppt sie nun mit sich, die Wecker, seine ganz persönliche Kriegsbeute. Er steht also da, der Russe, mit seinem Sack, auf dem Altmarkt, es ist gleich Mittag, es schlägt 12 Uhr, alle Wecker fangen mit einem Mal an zu klingeln, laut und schrill, und der Russe erschreckt sich, er nimmt seine Maschinenpistole und schießt in den lärmenden Sack, so war also der Russe, ziemlich dümmlich, auch ein wenig lustig, aber am Ende eben brutal, das erzählen sich die Erwachsenen und schenken nach, füllen die Gläser, der Bierschaum kriecht einer Schnecke gleich langsam am Glas herunter, und ich fragte als Kind nie nach, wieso denn alle Wecker genau um 12 Uhr Mittag klingelten, dass fiel mir erst später auf, dass das ja gar keinen Sinn ergibt und somit nicht sein kann, da war ich allerdings kein Kind mehr.

Eine neue Webcam findet sich, sie zeigt den Platz vor dem Rathaus der Kleinstadt Brody, die ich im Laufe dieses Sommers besuchen wollte. Und ich schaue leicht von oben herab auf das Pflaster, das am Ende vom Frost aufgerissen und nur notdürftig geflickt ist, schaue auf das grell grün angestrichene Einkaufszentrum im Hintergrund. Am Nachmittag regnet es und die wenigen Leute, die unterwegs ist, eilen schnell über den Platz, sie wollen nicht allzu nass werden, so wirkt es. Am nächsten Morgen aber, es ist Sonntag, scheint grell und hell die Frühlingssonne, es muss dennoch kalt sein, die Leute haben die Kapuzen ihrer Jacken hochgezogen oder sie tragen Mützen. Tauben lassen sich von den Dächern fallen und trinken aus den schmaler werdenden Pfützen. Ein Mann beugt sich zu einem Kind herunter und zeigt ihm etwas. Immer wieder betreten Passanten ein Haus, über dem die ukrainische Flagge weht, sie verlassen das Haus bald wieder, zumeist mit einer weißen Tüte in der Hand, vielleicht ist hier eine Bäckerei. Ein nächstes Kind läuft über den Platz und jagt die Tauben, die vor ihm herfliegen. Und abends ist kein Mensch mehr auf den Straßen, es scheint wieder zu regnen, kleine Punkte flirren durch die Luft , ob ich hier eines Tages dennoch stehe werde, auch um die Kamera zu entdecken, die dann auf mich gerichtet ist, wer weiß das schon.

Denn aus Brody stammt Gabriel Goldenberg, der Vater von Henriette Goldenberg, der Wiener Malerin, zu deren Lebensspuren ich seit einiger Zeit recherchiere und über die ich ein Buch zu schreiben plane. In Brody wohnten damals, als Gabriel Goldenberg 1845 geboren wurde, dann allmählich heranwuchs, überwiegend Juden, Brody war im Prinzip eine jüdische Stadt. Die Gabriel Goldenberg vermutlich um 1870 in Richtung Wien verließ, da gehört Brody zu Galizien, einem so genannten Kronenland, noch bis 1918 verlief ein wenig nördlich die Grenze zwischen Russland und Österreich-Ungarn, dann kommt das Gebiet kurzzeitig zur Westukrainischen Volksrepublik und wird nach deren schnellem Ende im Sommer 1919 Polen zugeschlagen und aus Russland ist die Sowjetunion geworden, bis wieder alles anders wird.

Meine, wie gesagt, Lieblingskolumnistin Jagoda Marinić schreibt in ihrer Kolumne: „Ich bin voller Bewunderung für Selenskijs Mut, seine Integrität und Unbestechlichkeit, doch gleichzeitig schmerzt mich diese Wiederbelebung der traditionellen Rollenbilder.“ Sie schreibt: „Wolodomyr Selenskijs besonnene Mischung aus unbedingtem Verteidigungswillen, Demut und seiner rhetorischen Begabung, die Gewalt zu erklären, wird die künftige Vorstellung von Männlichkeit maßgeblich prägen.“ Und ich reiße die Seite aus und lege sie auf den Stapel, lege sie zu all den Artikeln, die ich aufhebe, ich müsste mal wieder aufräumen, aber das hat ja jetzt Zeit.

Ich steige auf meinen Bürostuhl. Ich sollte das nicht machen, der Stuhl hat Rollen, die Sitzfläche dreht sich und lässt sich kippen, der Stuhl ist also per se so gar nicht dafür gedacht, dass man sich auf ihn stellt, mit seinem ganzen Körpergewicht. Doch die Klappleiter steht im Schlafzimmer, ganz in der Ecke, sie passt doch gerade hin, ein hoher Korb steht davor und ich müsste den Korb zur Seite schieben, die Klappleiter aus ihrer Ecke wuchten, ich müsste die Klappleiter ins Arbeitszimmer bringen, meinen Bürostuhl vorher hinter dem Schreibtisch hervorheben, dann die Klappleiter aufstellen und anschließend müsste ich sie wieder zurückbringen und den Korb zurückstellen, und ich will doch nur kurz ein Buch aus der obersten Regalreihe holen, wo die Kunstkataloge und die Bildbände stehen, so auch „Bilder einer Diktatur“, von Gerhard Paul, Bildererforscher und Medienexperte und langjähriger Professor aus Flensburg.

Gerhard Paul lässt in diesem Buch seine visuellen Forschungen zur Bildergeschichte der NS-Zeit exemplarisch Revue passieren, es ist eine Art Best-off. Ein Kapitel erzählt dabei von der Bilderpolitik rund um die Militärparade am 22. September 1939 in der Stadt Brest-Litowsk, mit der die deutsche Wehrmacht die Stadt der Roten Armee übergab und zugleich abzog. Auch wenn die Parade, die um 16 Uhr stattfand, nicht so pompös inszeniert wurde, wie anfangs geplant, so sieht man doch auf den Bildern des Kriegsfotografen Gutjahr, wie die Generäle Semjon Moissejewitsch Kriwoschein und Heinz Guderian einander die Hände schütteln (beide sprachen Französisch miteinander, so ist es überliefert; beide werden den Krieg überleben, beide werden danach Jahre über ihren Lebenserinnerungen sitzen und sie zu Papier bringen, wie man so sagt) und wie deutsche Lkws und Geschütze und sowjetische T-26 Panzer vorbei fahren;, so ist es zu sehen, auf diesen Bildern, die kaum Eingang in unsere Geschichtebücher gefunden hätten, wie Paul bemerkt, der einleitend notiert: „Es gibt Bilder, die – einmal gemacht und publiziert – aus dem kollektiven Bildgedächtnis verschwinden, für dieses nicht mehr präsent sind, entweder weil nicht (mehr) zu den nationalen Meistererzählungen passen, oder weil sie irritieren, provozieren oder einfach nur unangenehm sind: picturae non gratae.“ Und er bekennt, dass er selbst lange diesen Bilder nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet hat, „nicht zuletzt deshalb, weil sie lange Zeit nicht in mein Geschichtsbild passten.“.

Warum es auch wichtig ist, sich mit diesen Bildern und überhaupt mit dem so genannten Hitler-Stalin-Pakt zu beschäftigen: Die damalige politische Führung der Sowjetunion rechtfertigte ihren Anteil am gemeinsamen, gewaltsamen Überfall auf Polen mit ihrer Pflicht des Schutzes der weißrussischen und der ukrainischen Minderheit in Ostpolen.

Selbst höre ich wieder Arvo Pärt in diesen Tagen und Henryk Mikolaj Górecki; ansonsten oft Dua Lipa, schaue ihre sehr tanzbaren Videos, „Last Dance“, „One Kiss“ und vor allem „We’re Good“, ein Song, wo am Ende ein Hummer gerettet wird und über der sinkenden Titanic genau mit dem letzten Takt eine Feuerwerksrakete zündet.

Die Web-Cam auf den Platz in Brody ist auf Bitten der Behörden abgeschaltet worden und also offline. Ich klicke mich durchs Netz: Im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit zu Kiew ist der Priester zu sehen, der sich auf den kommenden Gottesdienst vorbereitet; der neue Kerzen aufsteckt, der das Deckchen auf dem Altar zurechtrückt und der sich dann wieder in einen Nebenraum zurückzieht und verschwunden bleibt. Auf den Straßen rund um den Maidan sieht man jetzt die Absperrungen, die Panzerigel, die in keinem Bericht mehr fehlen und um die die Autos schwungvoll herumfahren, als sei es seit langem Alltag. Dann wechselt plötzlich das Bild, und ich schaue in eine Turnhalle, wie ich an den Sprossenwände im Hintergrund erkenne. Betten sind aufgestellt, mit hellblauen Decken bezogen. Kinder laufen durchs Bild, Frauen sitzen auf den Betten, sie schauen aufs Handy, sie legen Kleidung zusammen, sie rufen ihre Kinder, sprechen mit ihnen, dann laufen die Kinder wieder durcheinander. Ein Soldat geht langsam mit einem Klemmbrett durch die Reihen und notiert sich etwas. Eine Frau kämmt sich die Haare, eine Frau stillt einen Säugling. Ich ziehe das Bild wieder klein, schreibe weiter, beruhigt.

Und dann in Dänemark. Eine Woche Urlaub, der Krieg bleibt nah. Der Fernseher ist an einem Schwenkarm befestigt, man kann sowohl vom Sofa wie vom Esstisch aus hinschauen. In der nächsten kleinen Kleinstadt Ringkøbing weht die ukrainischen Flagge neben der dänischen, und wenn man weiß, dass es uns deutschen Touristen strikt verboten ist, den Dannebrog zu hissen, der meist in irgendeiner Abseite zusammengefaltet liegt, dort, wo auch der Grill steht, der Staubsauger für die Endreinigung, weiß man, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. An manchen Tagen sitze ich noch am späten Vormittag im Schlafanzug vor dem Laptop und klicke mich durch die Nachrichten. Ich lese mich durch die Zeitungsstapel, die wir von zu Hause mitgebracht haben, die langen Strecken, das ZEIT-Dossier. Die Süßwarenbranche warnt vor leeren Regalen, die Energiewirtschaft vor dem Zusammenbruch der Lieferketten, wichtige Menschen aus der Kulturbranche diskutieren, ob man Anna Netrebko nun ausladen oder einladen sollte oder jeweils gerade nicht. Und immer wieder zwischendurch die Erklärungen unserer Politiker, warum das alles so gekommen ist, leider, leider. Besonders bizarr empfinde ich Thomas de Maizìere, mehrfacher Minister, auch Bundesminister der Verteidigung: Gut gelaunt verkündet er, dass die Regierungen, denen er angehört habe, alles richtig gemacht hätten, man habe nur Putin falsch eingeschätzt.

Die Bilder aus Butscha. Ein Bericht im Heute-Journal, eine Frau erzählt, wie ihr Sohn morgens mit dem Fahrrad zu seiner Arbeit, in die Auto-Werkstatt fahren wollte. Wie er von russischen Soldaten angehalten und erschossen wurde. Wie sie seinen Leichnam mit der Schubkarre in ihren Garten holte und dort beerdigte, ihren Sohn, ihren eigenen Sohn. Sie führt den Reporter und seinen Kameramann durch ihr verwüstetes Haus nach hinten in den Garten, sie zeigt auf einen flachen Hügel, ein Teppich bedeckt diesen, darauf eine hölzerne Euro-Palette. „Wie soll ich denn jetzt weiterleben?“, fragt sie weinend in die Kamera. Moderator Christian Sievers braucht einige Augenblicke, um die Fassung wiederzugewinnen. Er hält sein Manuskript in der Hand, zu einer Rolle gedreht: „Wie reagieren – auf all das?“, sagt er und schaut mich an.

Meine Lieblingskolumnistin schreibt vorerst abschließend: „So zwingt Wladimir Putin die Männer von heute zurück in eine Schablone von gestern, weil sie alleine kämpfen müssen. Wir feiern diese Männer für ihren Mut, doch sie werden in ein Heldentum gezwungen. Ihre kämpferische Stärke ist leider auch Zeichen unserer Schwäche.“

Ich hole mir den Laptop ins Bett, logge mich ins W-Lan ein und schaue in der ZDF-Mediathek noch mal den Bericht über die Frau aus Butscha, deren Sohn man erschossen hat: Sie heißt Irina Kostenko und ist 45 Jahre alt.

In der Nacht verstärkt sich der Sturm, so wie es angekündigt war. Das Haus ächzt, die Balken knarren, in Böen fegt der Regen gegen das Fenster. Ich schließe die Augen und es ist so schwarz, dass ich kleine, blitzende Sterne sehe, bis ich nichts mehr weiß.